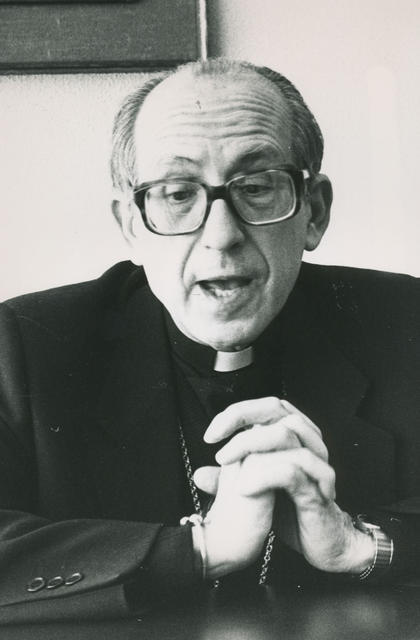

Creo en la esperanza: Alberto Iniesta

Creo en la esperanza: Alberto Iniesta

24 de enero de 2016

|

1.278

Visitas: 1.278

Los cristianos no tenemos héroes, sino testigos. Puede que con virtudes heroicas y con acciones generosas y arriesgadas, pero hasta los santos, no son héroes ni personas perfectas, son testimonio de la fe en medio del mundo, y eso es lo que nos parece admirable, y lo que merece la pena admirar. Alberto Iniesta, que nació y murió en Albacete (1923 – 2015) fue un gran testigo de la fe en Jesucristo y su Evangelio del amor. Y por eso mismo, un fidelísimo trabajador de la Iglesia, del Pueblo de Dios, como el Vaticano II nos invitó a considerarla.

Aunque vocación tardía (se ordenó cura en 1958) aún se adelantó a la historia al vivir con entusiasmo un cristianismo en diálogo con el mundo, con la humano en su gran extensión y diversidad. Tuvo ocasión de poner en práctica su capacidad de diálogo y mediación como educador del Seminario Mayor de Albacete (1959-1972) donde ayudó a incorporar el estilo y la orientación pastoral del concilio. Pero, según dicen algunos que lo tuvieron como educador, además del carácter pastoral y la altura intelectual, le ayudó mucho a realizar esta labor renovadora su disposición al servicio, la humildad (hasta limpiar de barro los zapatos de los seminaristas un jueves santo) y una apuesta por la serenidad en el trato. A veces los valores más sencillos y cotidianos, resultan ser los más caros. Manías aparte, Alberto gastaba una gran humanidad que podía constarse en lo atento que estaba a todo y a todos. Llamadas de teléfono, envío de notas, regalo de algún libro, la oportuna conversación, le permitían hacer llegar su interés afectuoso y su preocupación fraternal por un enfermo, ante una celebración gozosa. Una expresión de esta actitud de amabilidad vigilante y exquisita era la seriedad con la que se tomaba los encuentros de curas en la Residencia Sacerdotal, asistiendo y participando en todas las sesiones de formación, programación pastoral o retiros. Tal vez por eso, los años que ha estado en nuestra diócesis, primero en el Seminario y luego en la Residencia Sacerdotal, nos permitieron sentirlo como un compañero, siempre maestro, pero igualmente cercano y cómplice de las tareas que nos unen en el servicio a la Iglesia de Albacete.

Sí, claro, era Obispo, pero por ser cristiano y cura, y por no dejar de serlo aun siendo Obispo. Su ministerio pastoral como miembro del colegio apostólico -que es lo que el episcopado representa y actualiza- reforzó aun más, si cabe, una inquebrantable fidelidad a la Iglesia, aun cuando también le supusiera onerosas dificultades, hasta la enfermedad, que sólo él sabe cómo las asumió y unió a su comunión con el Padre. Por eso, los que lo conocían de veras, sabían que no era un político revestido de clérigo, sino el laborioso y oportuno servidor de las comunidades que formaban su porción de la Iglesia como obispo auxiliar de Madrid Alcalá. Pero también sería injusto para con él y falso para la historia, negar que asumió las consecuencias políticas que en su momento suponía una pastoral menos clerical y más participativa. Como recordaba nuestro obispo don Ciriaco, aquél trabajo eminentemente pastoral también implicaba unas demandas políticas de libertad y democracia, que le acarrearon una imagen simplista por reduccionista: «el obispo rojo». No era político, pero sí que nos ha dejado un testimonio precioso de que cuando vivir la fe y hacer Iglesia exigen tomar postura, no hacerlo traiciona la verdad de lo que creemos.

Madrugador y concienzudo, inteligente y laborioso, amante de la naturaleza y aprendiz impenitente, su trayectoria nos indicaba que sin trabajo y perseverancia es muy difícil progresar en la conversión y la caridad. Pero todas estas virtudes tenían por debajo un motor y una urdimbre que las sostenía: su oración. Horas, constancia, determinación, empleadas en ahondar en las raíces de la fe y frecuentar el trato con quien la suscita: Jesucristo. De esa reciedumbre espiritual pudo alimentar un lenguaje muy personal, práctico, directo y sugerente, para presentar la fe y relacionarla con las múltiples situaciones de la vida y el mundo actual. Prueba de ello hay en ejercicios espirituales que dio por toda España, en el acompañamiento espiritual de cuantos se lo pidieron y en los artículos y libros que no dejó de escribir hasta el final, esa hora que, con esperanza, pedimos a Dios haya sido el comienzo de su participación en la gloria.

Francisco Javier Avilés